一级学科中文名称: 基础医学 (1001)

一级学科英文名称: Basic Medicine (1001)

一、培养目标

基础医学是现代医学的基础、是研究人的生命和疾病现象的本质及其规律的自然科学。其所研究的关于人体的健康与疾病的本质及其规律为其他所有应用医学所遵循。本学科培养素质全面,实践能力和创新能力强的医学高级科技人才。通过学习及科研训练,要求学生具有强烈的事业心及团队精神,身心健康;博学多才,具备自然科学、生命科学和医学科学基本理论知识和实验技能,熟悉本学科及相关学科的最新研究进展及发展趋势,具有独立从事科学研究工作能力;熟练掌握英语,能阅读本学科及相关学科的外文资料并具有一定的听说读写能力。学生毕业后,可到高校、科研院所、医院、公安司法机关从事教学、科研、疾病诊断防治或司法鉴定工作。

二、学科简介及研究方向

基础医学从宏观到微观层次研究人体结构与功能,揭示人体与外界因素的相互作用,阐明疾病发生发展的机理,为疾病防治提供理论和技术基础。目前形成了由人体解剖学、组织学与胚胎学、人体生理学、病理学与病理生理学、医学生物化学、病原生物学、医学免疫学、药理学、医学遗传学等为主干构成的基础医学学科基本框架,整体上构成人体疾病治疗与健康维护的科学基础,同时也成为医学人才培养必备的知识基础。

1.人体解剖与组织胚胎学,主要研究人体形态结构特征和生长发育规律,以及人体各系统、组织、器官的结构与功能之间的关系,包括人体解剖学、组织学、胚胎学三门相互关联的学科内容。目前在中枢神经传导通路、临床应用解剖学及脊柱生物力学、不孕不育与优生以及肥大细胞与变应性疾病方面优势明显。

2.免疫学,主要研究机体免疫系统组成、结构和功能的一门独立的前沿学科。本学科集中了我院免疫学研究的优势,在科研上形成了免疫学应用、肿瘤免疫和免疫药理学等三个研究方向。

3.病原生物学,主要研究病原生物的生物学特性、致病性和免疫性及与机体和周围环境相互作用关系的一门学科,由医学微生物学和人体寄生虫学两个学科组成。本学科已发展成为具有一定规模和稳定的科学研究方向的教学和科研机构。目前在细菌与病毒分子生物学、细菌致病机制及耐药性研究、临床微生物学检验、感染与免疫以及人兽共患病病原学研究方面特色鲜明。

4.病理学和病理生理学,主要揭示疾病的病因、发病机制和转归的医学基础学科。病理学是运用自然科学的方法侧重从形态上观察和研究疾病,而病理生理学则注重机能和代谢方面改变的研究。目前主要在肿瘤分子病理及治疗病理基础、肿瘤病理生理以及细胞因子和趋化因子在炎症疾病中的作用及机制研究方面成果突出。

5.法医学, 应用医学、生物学、化学等自然科学的理论和技术,通过对与法律有关的伤、残、病、死的原因、机制、方式进行研究,推断死亡时间、损伤时间,进行致伤物的认定、损伤与疾病关系分析、毒物分析、个人识别等,解决法律上有关医学问题的一门应用学科。目前在法医病理学、法医物证学、临床法医学以及体内滥用药物分析、体内毒物分布与代谢方面特色显著。

三、培养方式与学习年限

本学科培养方式为实行导师负责和导师组指导相结合,导师组由本专业及相关专业3-5名具有副教授或高级实验师以上职称人员组成。要求课程学习和论文工作并重。在课程学习及论文工作期间,硕士生须定期向导师汇报学习及论文进展情况同时参加本学科组织的各项学术活动。硕士研究生在学期间须参加本科实验教学的带教工作或其他教学实践工作。硕士研究生的学制为三年,一般不超过4年,但如果硕士生学习成绩特别优秀、论文提前完成且水平较高者可提前一年毕业。

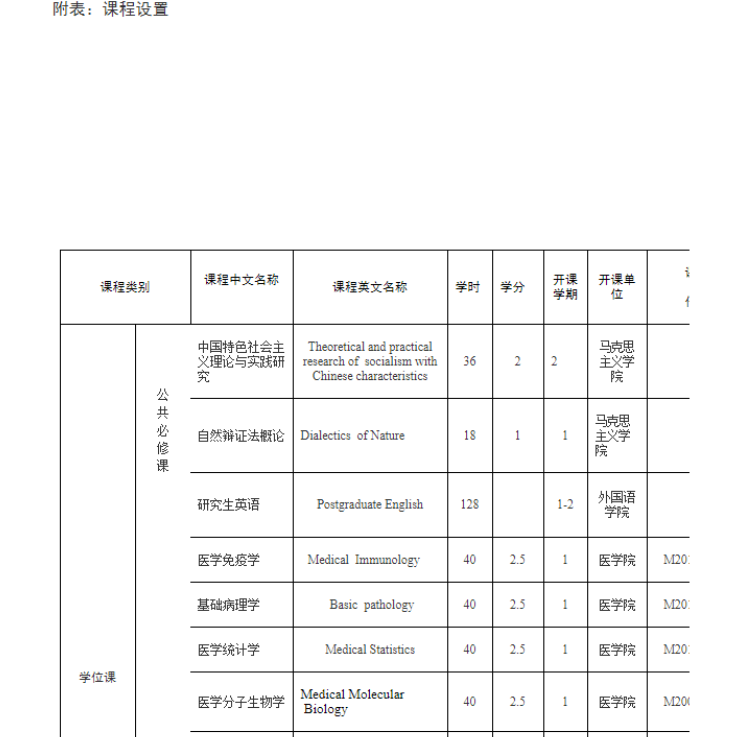

四、课程设置及学分要求

实行学分制,要求硕士生至少修满30个学分,其中课程总学分至少修满27个学分(学位课程不低于15 学分,学位论文不计学分)。

(一) 学位课 不少于15学分。

1.公共必修课

(1)中国特色社会主义理论与实践研究,2学分。

(2)自然辩证法概论,1学分。

(3)研究生第一外国语,4学分。

2.专业基础课 :一级学科范围内的通用基础理论和专业基础课程,不少于8学分。

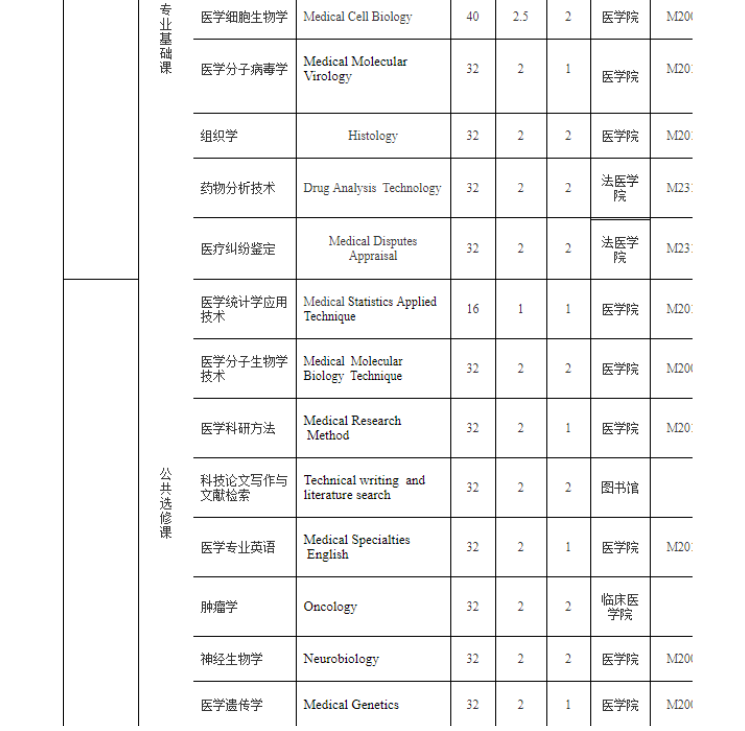

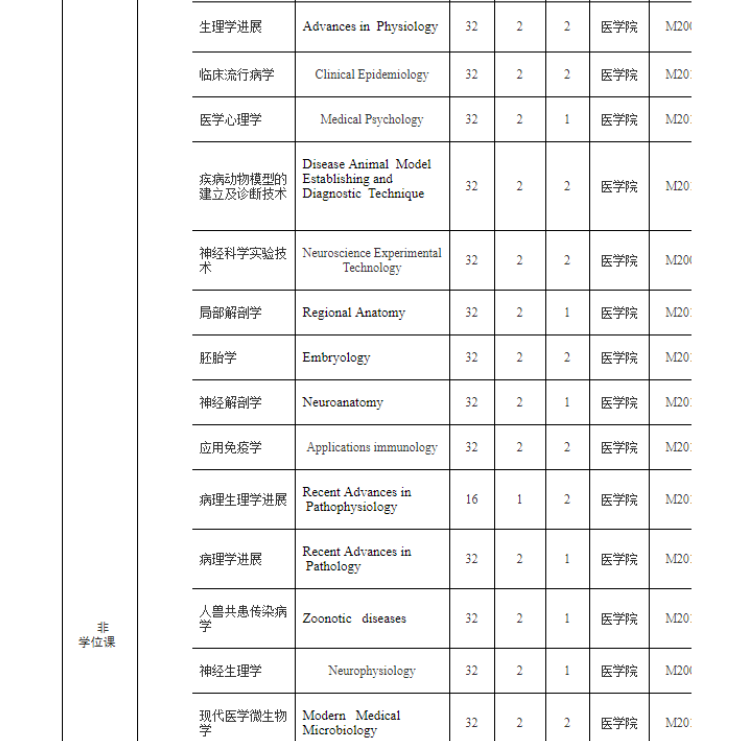

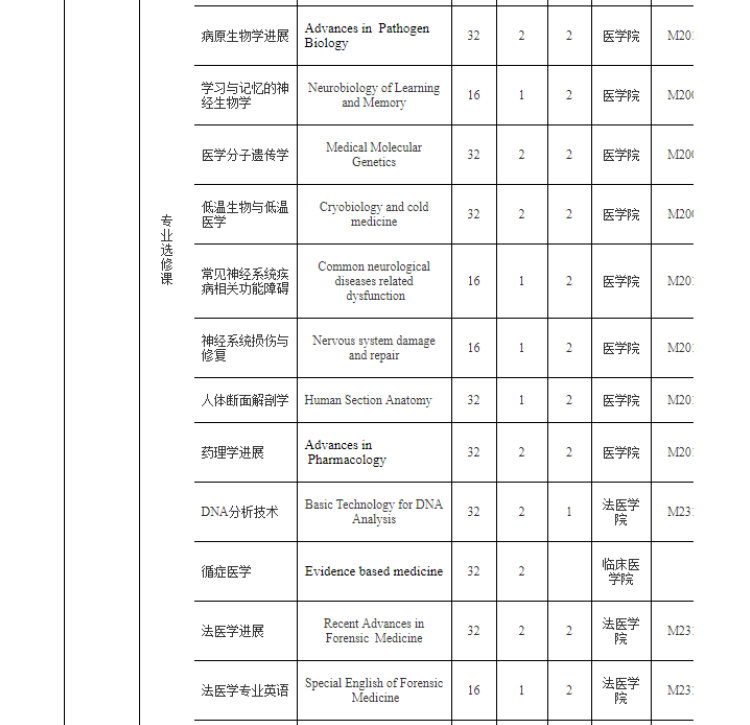

(二) 非学位课 不少于12学分

1.公共选修课:主要包括专业英语、一级学科内的前沿研究进展课、学科研究方法等课程。

2.专业选修课:本学科单列的专业选修课、跨学科的公共基础课和专业基础课等。

必修课程应进行考试,成绩按百分制评定,达到60分者可获得学分,但学位课平均成绩应不低于75学分;选修课程可以是考试或考查,考试成绩达到60分者可获得学分,考查成绩按优秀、良好、及格、不及格登记,及格者可获得学分。

五、必修环节

必修环节共记3个学分。

必修环节主要是开题报告、中期检查、学术活动,各记1学分。开题报告和中期检查按照学校的有关规定执行。硕士生在申请论文答辩前应参加校级(地厅级)以上单位或本学科学术团体组织的学术报告会不少于3次。

六、学位论文

1.论文开题 、中检

(1)论文开题:研究生在第 2 学期前 3 个月完成文献阅读,在导师指导下做好选题工作。确定选题后,应写出文献综述,同时对选题进行预实验。学位论文的开题报告一般在第三学期中期进行。开题报告包括以下几部分:题目、研究目的和意义、研究基本思路、研究主要内容、研究可行性分析(包括方法、经费和时间等)、预期结果以及进度计划。开题报告须在本学科和相关学科专家参加的论证会上就以上内容进行说明。开题报告必须记录存在的问题及解决的办法。

(2)论文中检:硕士生论文选题报告后一年左右,由学科组成考查小组对硕士生的综合能力、工作态度、论文工作进展以及精力投入程度等进行全面考查。对通过者,准予继续进行论文工作;对不通过者,提出警告,三个月后重新检查。

2.学位论文及学术成果发表的具体要求

(1)学位论文必须由硕士生独立完成。

(2)选题应努力体现基础医学的学科前沿、社会发展与国民经济建设的需要,有一定科学意义或应用价值,有利于研究生对所学的专业理论和知识的综合运用,有利于科研能力的训练与提高。

(3)论文内容应具有较高的科学性,严谨的逻辑性,先进的实验技术,较强的创新性及一定的理论价值或实际意义。

(4)论文正文的篇幅不少于3万字,符合学位论文的规范,并达到可以在专业学术刊物上发表的水平。学位论文的格式规范按照《河南科技大学研究生学位论文格式要求》执行。

(5)硕士研究生在学期间需在国内核心学术期刊发表1篇(含河南科技大学学报)与本专业研究有关的学术论文。所取得的科研成果均要求研究生为第一作者(河南科技大学医学院或法医学院为第一单位),指导教师为通讯作者。论文答辩资格审查以正式发表的刊物或论文出版清样为准,清样必须在1年内正式刊出。

3.论文评阅与答辩 学位论文完成后,经导师及导师小组审核,学院学位分委员会同意方可答辩。

(1)论文预答辩:论文工作基本完成后,申请论文答辩前,研究生应在学科内进行论文预答辩,与会者对研究结果的可靠性、完整性、先进性等进行评议,提出是否需要进一步补充和完善等意见,并对论文修订提出建议。

(2)论文评阅:硕士学位论文应经2位(其中1位为校外)副高或以上职称的专家评阅,申请人的导师不得作为论文评阅人。评阅专家同意且学院学位分委员会审核后方可进行论文答辩。

(3)学位论文答辩:硕士学位论文答辩委员会由5位具有副教授以上职称的专家组成,其中至少含1位论文评阅专家,导师不能作为答辩委员,主席必须由具有研究生导师资格的校外专家担任。答辩委员会根据硕士学位论文的要求,以汇报和答辩的形式考核申请人的科研能力。答辩委员会经无记名投票,全体委员三分之二以上(含三分之二)同意,方可做出建议授予硕士学位的决议。

4.学位授予

按《河南科技大学学位授予工作细则》及其暂行实施办法的有关规定进行,授予医学或理学硕士学位。

1845

1845 电子营业执照

电子营业执照