基于五聚体杂合的病毒样颗粒互补组装设计和杂合九价HPV疫苗的免疫保护效果

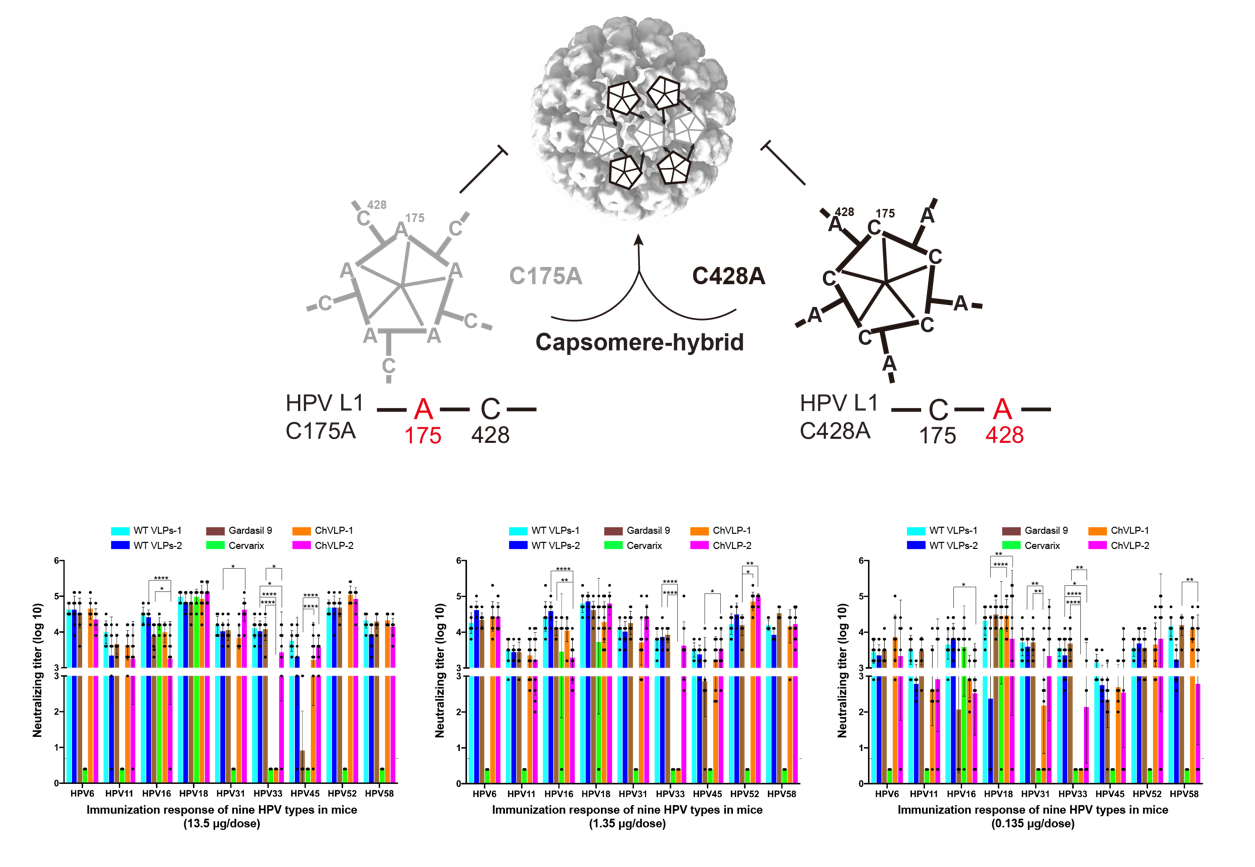

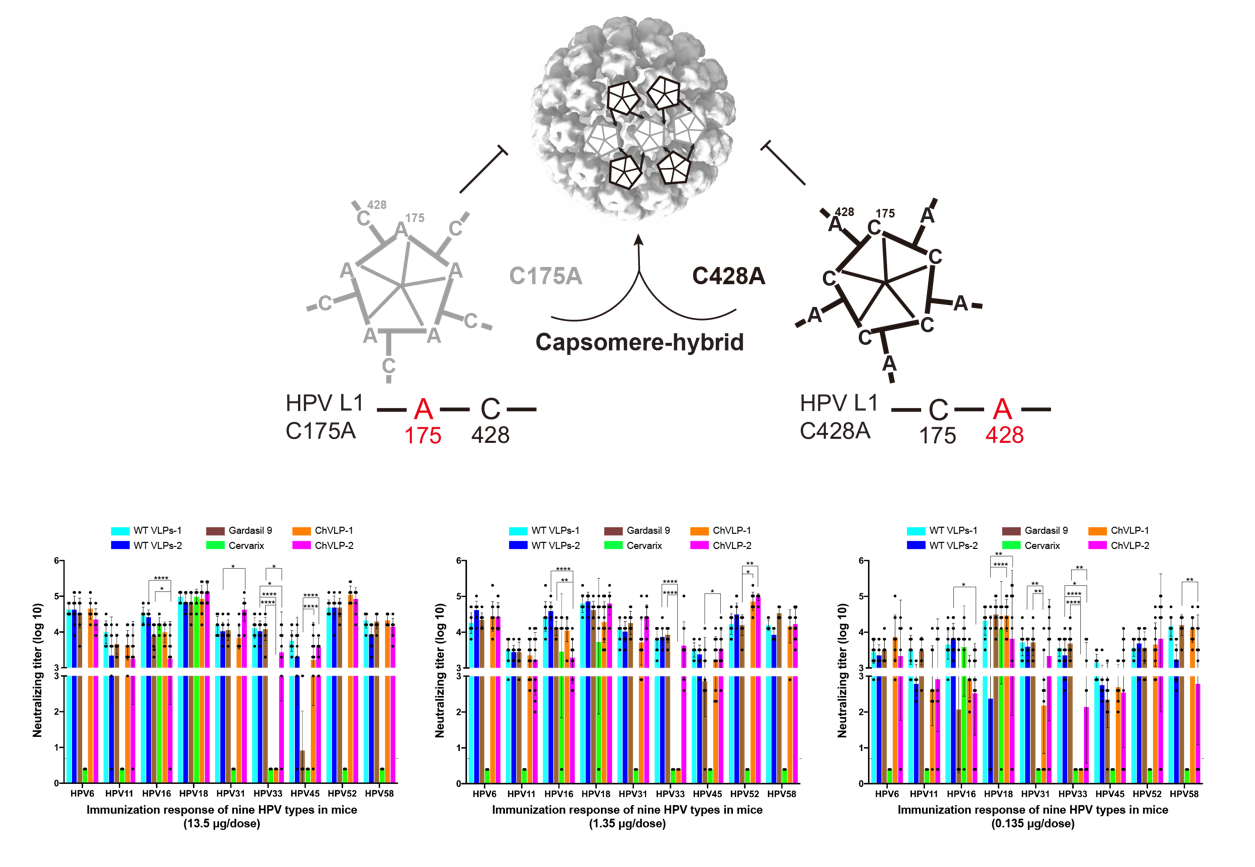

该研究首先将HPV L1蛋白上对VLP组装非常关键的175位和428位半胱氨酸分别突变为丙氨酸(C175A、C428A),结果显示单点突变后的L1五聚体无法组装形成VLP,而两个不同型别的L1-C175A五聚体和L1-C428A五聚体能杂合组装形成单一的杂合病毒样颗粒(chVLP),且最适的杂合组装化学计量比为1:1;冷冻电镜解析结果显示chVLP的颗粒形态与野生型VLP类似,均为T=7的二十面体对称结构;有趣的是,该杂合组装方式是一种不限HPV型别的随机组装,实验测试了2~9种不同型别的L1五聚体均可杂合组装成chVLP,理论上一个chVLP中能容纳72种不同型别的L1五聚体。使用单克隆抗体分析颗粒抗原性发现,chVLP在保留了大部分型特异性表位的同时也产生了不同于野生型的新表位。进一步使用该杂合组装策略将9种型别(HPV 6、11、16、18、31、33、45、52、58)的L1五聚体装配至单颗粒中形成9型杂合病毒样颗粒(nona-type chVLP),在小鼠模型中能诱导出与Gardasil 9®相当的针对9种型别的高水平的中和抗体滴度。研究者提出,如果将该杂合组装技术与团队前期设计的三型嵌合颗粒技术(tri-type chimeric VLP)相结合,理论上可以通过在单一chVLP上簇集216种型别的HPV中和表位而做成pan-HPV广谱疫苗,可涵盖目前鉴定的约200种型别的HPV。该项技术可有望应用于针对高变病原体和携带新抗原肿瘤细胞的疫苗设计以及可控的药物递送载体。

长期以来,夏宁邵教授团队在HPV预防性疫苗应用和基础研究方面开展了一系列工作:阐明了基于大肠杆菌制备的HPV VLP的组装机制(Structure,2016);揭示了抗体介导的HPV型别特异性中和作用的结构基础(mBio,2017);研制了国内上市的首个国产第一代宫颈癌疫苗(HPV 16/18双价,馨可宁®Cecolin®;Hum Vacc & Immunother,2014;Vaccine,2015;Vaccine,2017;Sci China Life Sci,2019;JNCI,2020);研制的第二代宫颈癌疫苗即将开展III期临床试验(HPV九价;Emerg Microbes Infec,2018);与国际疫苗巨头企业GSK公司签订了新一代HPV疫苗的合作开发协议;基于结构疫苗学设计,在国际上“率先敲开第三代宫颈癌疫苗研制大门”(HPV二十价;Nat Commun,2018)。此次发表的研究工作是在深入认识HPV VLP组装机制的基础上进一步开展的一种新型HPV多价疫苗设计。

李少伟教授、顾颖副教授和夏宁邵教授为该论文的共同通讯作者,博士后王大宁、博士生柳欣林和魏旻希为该论文共同第一作者。该研究获得了国家自然科学基金重大项目、重点项目、海峡联合项目和面上项目以及新药创制国家科技重大专项的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-16639-1

(生命科学学院)