2020年8月19日,受北京大学经济学院邀请,美国经济理论发展学会主席、明尼阿波利斯联邦储备银行顾问、明尼苏达大学经济系教授Timothy Kehoe为北大经济学院开设了《国际贸易》暑期课程。课程通过线上方式进行,共设置四次讲座,内容覆盖国际贸易理论的四大主要模型。

本次课程受到北京大学“海外名家讲学计划”的资助,得到了校内外师生的广泛关注,开课前共收到156份报名申请,最终有50位同学入选并参与课程。此外,本课程还邀请到本院及兄弟院校的老师共同参与学习。

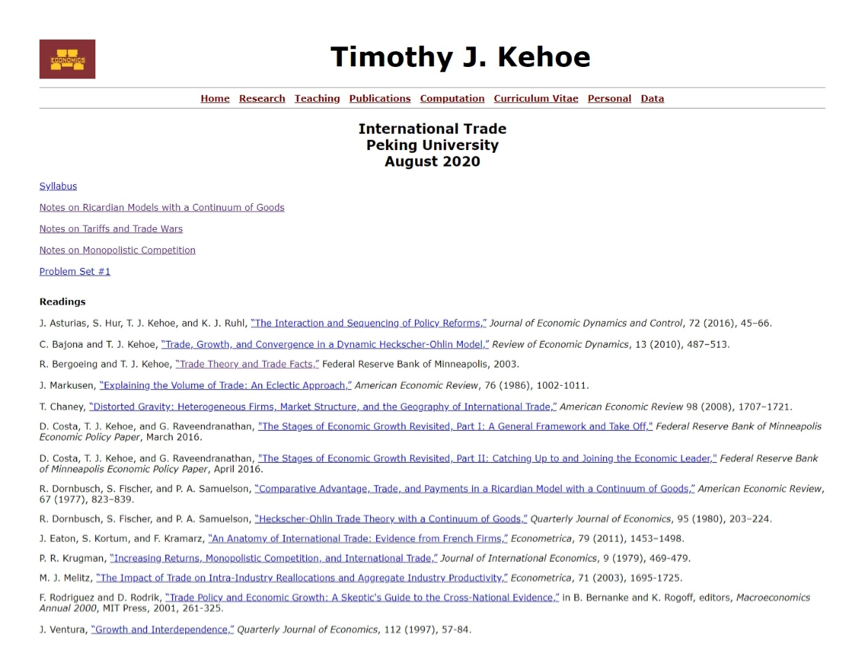

课程开始前,Kehoe教授专门制作了网站界面,方便同学们获取课程大纲、课程教案与阅读材料,以帮助大家在课程开始前初步探索相关背景知识。

8月19日晚,《国际贸易》举行首次线上课,本次课程由北大经济学院助理教授李博老师主持。Kehoe教授首先探讨了经济增长的四个阶段。他表示,工业革命为经济增长带来了振奋人心的大变革,且此进程从未停止,而工业革命与全球化紧密相关,因此,国际贸易应当是经济学研究的重要主题。

随后,Kehoe教授介绍了李嘉图模型。作为经济学史上首个正式模型,它将各国技术差异作为国际贸易产生的原因,由大卫·李嘉图为支持自由贸易而建立。Kehoe教授从连续商品的李嘉图模型入手,通过一般均衡求解发现,由于生产率的差异,各国生产并出口各自生产率较高的商品,分别占据二分之一的市场;而在非对称的情况下,如果国家1具有生产所有商品的绝对优势,则国家2的工资必然下调,使得国家2具有部分比较优势。因而,李嘉图模型推翻了过去贸易理论的绝对优势理论,强调了比较优势在贸易中的决定性作用。

最后,Kehoe教授将关税引入模型。他指出,某些在一国生产成本的更低的商品,受到关税的抑制无法出口,因而成为了非贸易商品。故两国各自生产自己的非贸易商品。

讲座结束后,Kehoe教授与选课师生进行在线交流互动。他针对最优关税、技术差异内生性等方面问题,与大家进行了探讨。通过与教授的对话,同学们在积极思考中加深了对李嘉图模型的理解。

本次线上课程作为北大经院《国际贸易》暑期国际课程的第一讲,为之后的系列讲座成功拉开帷幕。正如李嘉图模型所描绘的,不同国家由于技术差异性而具有比较优势,通过贸易交换,可以实现各国的互利共赢。在本期《国际贸易》暑期课程中,思想跨越了国界与个体认知边界,使师生之间和同学之间通过思考交流,学习到前沿知识、找寻到研究灵感、结识到新的朋友。

2418

2418 电子营业执照

电子营业执照